鉄道唱歌 北陸編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

熊谷などの地理・歴史を、初心者でも楽しめるよう解説してゆきます!

↓まずは原文から!

熊谷土手の花ざかり

次郎直實生まれたる

村の名今につたへたり

さらに読みやすく!

熊谷土手の 花ざかり

次郎直実 生まれたる

村の名今に 伝えたり

さあ、歌ってみよう!

♪くまがやどてのー はなざなりー

♪じーろうなおざね うまれたるー

♪むらのないまにー つたえたりー

上野駅→田端駅→王子駅→赤羽駅→蕨駅→浦和駅→大宮駅

(高崎線)

上尾駅→桶川駅→鴻巣駅→吹上駅→熊谷駅→深谷駅→本庄駅→神保原駅→新町駅→倉賀野駅→高崎駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

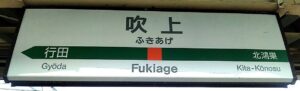

吹上駅を過ぎて、熊谷駅へ

鴻巣駅(埼玉県鴻巣市)を出発して高崎線を北西へ進むと、やがて

- 吹上駅(埼玉県鴻巣市)

を過ぎて、熊谷駅(埼玉県熊谷市)に着きます。

吹上駅(埼玉県鴻巣市)

熊谷駅(埼玉県熊谷市)

この辺りは、

- 荒川

- 高崎線

- 国道17号

- 旧・中山道

- 北陸新幹線(上越新幹線)

が、それぞれ平行に延びてゆきます。

「間の宿」吹上宿

中山道の吹上宿は、いわゆる「間の宿」という扱いでした。

間の宿とは、宿場と宿場との距離が非常に離れている場合に、休憩場所として設けられた宿場です。

間の宿では、宿泊は禁止されていたようです。

熊谷直実にゆかりある、熊谷市

埼玉県熊谷市は、かつて源平合戦、特に兵庫県神戸市須磨区で行われた

- 「一ノ谷の戦い」

で戦ったことで知られる

- 熊谷直実

という武将の本拠地でした。

熊谷駅(埼玉県熊谷市)

源平合戦において、平敦盛と戦った武将

熊谷直実は、源平合戦において、上述の「一ノ谷の戦い」で源氏側につき、平氏の当時わずか16歳だった平敦盛という武将と戦った人物であります。

なお、熊谷直実はいわゆる「次男」であるため、「熊谷次郎直実」とも呼ばれます。

「次郎」とは、いわゆる次男(上にお兄さんがいる)という意味です。

平敦盛を呼びとめるシーンの、熊谷直実の像

熊谷駅前には、熊谷直実の像があります。

この熊谷直実は

ですが、これは海に舟に乗って逃げようとする

(そして戦いを挑もうとする)シーン

を再現したものです。

かつて熊谷直実が平氏と戦った、神戸・一ノ谷

「一ノ谷の戦い」は、源平合戦のあった1180年代に、兵庫県神戸市須磨区にあたる地域で行われた物語になります。

それまでは

と言われて、相当おごり高ぶっていた平氏でした。

しかし、

- 1181年に、偉大なカリスマである平清盛が死去すると、

- 平氏は急速に衰退をみせてゆき、

- 逆に源氏の勢いが増してきて、

- 平氏は次第に(京都から西へ追い詰められていった

のでした。

常識はずれな戦法・「一ノ谷の戦い」

そして神戸の「一ノ谷の戦い」で、源頼朝の弟にあたる源義経は、なんと

という、常識はずれな戦法を仕掛けます。

これによって平氏軍は大変驚いてパニックに陥り、平氏軍は劣勢に追い込まれました。

次々に逃げ出して行く平氏軍 平敦盛を呼び止める熊谷直実

劣勢に立たされた平氏軍の兵士たちは、海の方へ次々に逃げ出して行きました。

また、16歳の若武者・平敦盛も舟に乗って逃げていこうとしたその時、ある武将が呼びとめました。

そう、熊谷直実です。

熊谷直実は逃げて行こうとする平敦盛に対して、このように呼びかけました。

敵を目の前にして背を向けるとは、無礼であろう。

いざ真剣に勝負いたせ。」

これが熊谷駅前の像の右手を上げているシーンです。

そして熊谷直実と平敦盛は一騎打ちをしたのですが、結局平敦盛は破れ、熊谷直実はその首を打ち取ろうと、彼の兜を外したその瞬間でした。

そこにいたのはなんと、自分の息子と年齢が変わらない16歳の少年でした。

なんとか彼の命を救ってやりたいと考えましたが、既に追っ手が迫ってきており、逃げ切るのは不可能だと考え、熊谷直実は泣く泣く敦盛の首を取りました。

世の無情さを知った熊谷直実

そして、平敦盛が身につけていたのは、 「青葉の笛」という笛でした。

戦いの前に平氏の陣地から、戦場にも関わらず美しい笛の音が聞こえていたのですが、あの美しい笛の音はこの青年のものだったのだと、その時に熊谷直実は気付きました。

熊谷直実は、世の中の無情さを感じ、この戦いの後に出家(※)することになるのでした。

※「出家」とは、お坊さんになって修業に励むことです。

日本一暑い街・熊谷市

また、熊谷は日本一暑い街としても知られます。

元々は、2007年に岐阜県多治見市が記録した40.9度が最高でした。

しかし、2018年に埼玉県熊谷市が41.1度を記録し、また静岡県浜松市も2020年に41.1度と最高タイを記録しています。

フェーン現象で暑くなりがちな、埼玉県の北西・群馬県

また、熊谷市に近い群馬県高崎市も東京と比べると緯度は高くなるのですが、暑い街として知られます。

周囲が山に囲まれている地形だと、熱がこもりやすく熱が逃げにくいからですね。

また、空気が山を越えたとき、下降する先に熱がこもるという現象が起こります。

これをフェーン現象といいます。

暑くなりなりやすい内陸部・盆地

内陸部や盆地は、たとえ緯度が高くても(東北地方や北海道であっても比較的暑くなります。

理由は、上記に挙げたフェーン現象や、山に囲まれて熱がこもりやすく、逃げにくいからです。

北海道旭川市や、山形県山形市も、冬には寒いイメージがありますが、盆地であるため夏はとても暑くなりますので、旅行に行く場合は十分に注意し、念頭に置いておきましょう。

熊谷の土手には、荒川の景色

歌詞には

とありますが、熊谷駅の南には荒川の土手であり、美しい景色が広がります。

荒川のほとりにある、熊谷桜堤(埼玉県熊谷市)

堤とは、いわゆる堤防、土手のことです。

つまり、大雨の時に洪水を防ぐことを目的として、人工的に造った高い壁のことです。

秩父鉄道との分かれ道・熊谷駅

また、熊谷駅は秩父鉄道という鉄道路線が出ており、秩父方への分かれ道になります。

こちらは、次回解説します!

コメント